Милая Миловка

Усадьба Миловка находится в 1 км.

от г. Плеса на правом высоком берегу р. Волги, вблизи бывшего тракта из города

Плеса в город Нерехту. В экономических примечаниях по Плесскому уезду и плане

генерального межевания 1775-1793 гг. мы впервые встречаем упоминание об этом месте,

как о пустоши Курьяновской, принадлежавшей тогда Алексею Ильичу и Прасковье

Денисьевне Протопоповым, крупным землевладельцам Плесской округи, и князю Александру

Алексеевичу Вяземскому. Пустошь Курьяновская с севера ограничивалась

рекой Волгой, с запада и востока оврагами - Курьяновским и Зобовским. Северную

половину пустоши занимал густой лес, а южную пашня и луговина.

К сожалению точная дата постройки

усадьбы на этой пустоши нам не известна. Но о ней мы можем судить по некоторым

фактам биографии владельца пустоши, начавшего на ней строительство. Им был

прапорщик Чернев Дмитрий Васильевич, родившийся в 1777 году. Он

женился на Анне Петровне Бибиковой, которая приходилась родственницей

Александру Ильичу Бибикову - известному государственному деятелю конца XVIII

века, усмирителю Пугачевского бунта, владевшего недалеко от Плеса усадьбой

Борщевка. В 1798 году у них родился сын Николай уже в усадьбе Миловка. Если

иметь в виду то, что женился он не ранее своего совершеннолетия, следовательно

усадьба им была построена между 1794 и 1798 годами. Здесь же в Миловке у

Дмитрия Васильевича родились две дочери Агния и Екатерина. Екатерина впоследствии вышла замуж за

Константина Карловича Бошняка, владевшего усадьбой Ушаково Нерехтского уезда

Костромской губернии. Константин Карлович родился в 1788 году, получил

образование в Пажеском корпусе и впоследствии был пажом при Императоре Павле

Петровиче. В войну 1812 - 1814 гг. служил в Уланском Польском полку, командовал

эскадроном. В его эскадре служила под именем корнета Александрова знаменитая

«кавалерист девица» Надежда Александровна Дурова. Выйдя в отставку в 1816 году

в чине ротмистра Константин Карлович поселяется в своем Костромском имении.

Видимо в это время и женится на Екатерине Черневой.

К сожалению точная дата постройки

усадьбы на этой пустоши нам не известна. Но о ней мы можем судить по некоторым

фактам биографии владельца пустоши, начавшего на ней строительство. Им был

прапорщик Чернев Дмитрий Васильевич, родившийся в 1777 году. Он

женился на Анне Петровне Бибиковой, которая приходилась родственницей

Александру Ильичу Бибикову - известному государственному деятелю конца XVIII

века, усмирителю Пугачевского бунта, владевшего недалеко от Плеса усадьбой

Борщевка. В 1798 году у них родился сын Николай уже в усадьбе Миловка. Если

иметь в виду то, что женился он не ранее своего совершеннолетия, следовательно

усадьба им была построена между 1794 и 1798 годами. Здесь же в Миловке у

Дмитрия Васильевича родились две дочери Агния и Екатерина. Екатерина впоследствии вышла замуж за

Константина Карловича Бошняка, владевшего усадьбой Ушаково Нерехтского уезда

Костромской губернии. Константин Карлович родился в 1788 году, получил

образование в Пажеском корпусе и впоследствии был пажом при Императоре Павле

Петровиче. В войну 1812 - 1814 гг. служил в Уланском Польском полку, командовал

эскадроном. В его эскадре служила под именем корнета Александрова знаменитая

«кавалерист девица» Надежда Александровна Дурова. Выйдя в отставку в 1816 году

в чине ротмистра Константин Карлович поселяется в своем Костромском имении.

Видимо в это время и женится на Екатерине Черневой.

Константин Карлович неоднократно,

в течении пяти трехлетий, был избираем на должность Нерехтского уездного

предводителя дворянства, а в 1849 году правил должность «губернского

предводителя». От брака с Черневой имел трех дочерей и пять сыновей, в том

числе известного путешественника, исследователя Дальнего Востока сподвижника

Г.И. Невельского Н.К. Бошняка. После женитьбы Екатерина переехала к мужу,

забрав с собой сестру, но продолжала оставаться одной из владелиц усадьбы.

Таким образом владельцами Миловки стали и Бошняки. Находясь в близком родстве

Черневы и Бошняки выступают друг у друга в качестве восприемников при рождении

детей, посредниками в экономических сделках и оформлении административных

бумаг. Так Александр Константинович Бошняк по поручению дяди своего Николая

Дмитриевича Чернева писал прошение в Костромское Дворянское Депутатское

Собрание в 1860 году о внесении в дворянскую родословную книгу Костромской

губернии сына дяди - Ивана Чернева.

Проведенные нами обмеры

существующей планировки, а также данные иных полевых технологий позволяют

реконструировать этапы строительства усадьбы следующим образом. В конце XVIII

века, при Дмитрии Васильевиче Черневе, в пустоши Курьяновской, среди густого

леса, был расчищен квадратный участок 42 сажени по одной стороне. В центре

участка строится главный усадебный дом. Через лес, по оси дома, прорубается

широкая просека с подъездной дорогой с юга, от Нерехтского тракта. Другой конец

просеки выходит к реке Волге. Волжский (северный) участок парка был разбит в

первую очередь. Он представлял собой три естественных террасы, соединенных

лестницами, последняя из которых переходила в плавный спуск к реке. Верхняя

терраса была оформлена бельведером. Террасирование сохранилось и по сей день,

но следы лестницы удалось выявить только в результате шурфовок. Высота террас

увеличивалась от дома вниз по склону. На верхней террасе расположен небольшой

партер имеющий четырехчастное членение и фонтан в центре. Фонтан уже давно не

функционирует, а стенки его бассейна не единожды перестраивались. Партер

замыкался по периметру липами и сиренью, отдельные экземпляры которых

сохранились и сейчас. Геометрическому членению партера противопоставлены плавно

округляющиеся края бельведера в саду. Детальная проработка волжской части

парка, геометрические формы террас, сходящиеся лестницы огибающие бельведер,

четырехчастное членение партера и сквозной луч просеки, теряющийся в просторе

речной долины, позволяют датировать планировку этой части парка концом XVIII века.

Проведенные нами обмеры

существующей планировки, а также данные иных полевых технологий позволяют

реконструировать этапы строительства усадьбы следующим образом. В конце XVIII

века, при Дмитрии Васильевиче Черневе, в пустоши Курьяновской, среди густого

леса, был расчищен квадратный участок 42 сажени по одной стороне. В центре

участка строится главный усадебный дом. Через лес, по оси дома, прорубается

широкая просека с подъездной дорогой с юга, от Нерехтского тракта. Другой конец

просеки выходит к реке Волге. Волжский (северный) участок парка был разбит в

первую очередь. Он представлял собой три естественных террасы, соединенных

лестницами, последняя из которых переходила в плавный спуск к реке. Верхняя

терраса была оформлена бельведером. Террасирование сохранилось и по сей день,

но следы лестницы удалось выявить только в результате шурфовок. Высота террас

увеличивалась от дома вниз по склону. На верхней террасе расположен небольшой

партер имеющий четырехчастное членение и фонтан в центре. Фонтан уже давно не

функционирует, а стенки его бассейна не единожды перестраивались. Партер

замыкался по периметру липами и сиренью, отдельные экземпляры которых

сохранились и сейчас. Геометрическому членению партера противопоставлены плавно

округляющиеся края бельведера в саду. Детальная проработка волжской части

парка, геометрические формы террас, сходящиеся лестницы огибающие бельведер,

четырехчастное членение партера и сквозной луч просеки, теряющийся в просторе

речной долины, позволяют датировать планировку этой части парка концом XVIII века.

Идея превращения леса в парк была

высказана известным во второй половине XVIII века агрономом Болотовым А.Т. в

журнале «Экономический Магазин». Таковая попытка, видимо, и была сделана

Дмитрием Васильевичем.

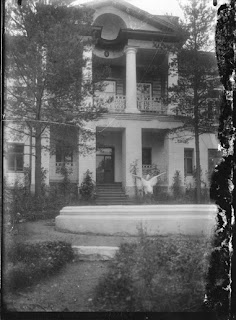

Центром парковой композиции

являлся дом, благополучно доживший до сегодняшнего дня, хотя и претерпевший

некоторые перестройки и изменения в фасадном убранстве. Дом был выстроен

двухэтажным, с каменным первым и деревянным вторым этажами, квадратный в плане,

10,7 сажен по одной стороне, что составляет одну четвертую часть стороны всего

расчищенного участка. Парадным являлся волжский фасад. Можно предположить, что

первоначально над четырехскатной кровлей дома возвышалась бельведер.

Противоположный волжскому южный фасад выходил во двор. В планировке дома в

связи с последующими перестройками трудно выявить закономерность, но следует

упомянуть, что центральной части южного фасада соответствовал зал, перекрытый

коробовым сводом с распалубками над проемами. На восточном фасаде имеются два

дверных проема, ведущих в подвал, перекрытый в восточном и западном направлении

коробовыми сводами. Каждый подвал имел сводчатый же погреб.

Флигели и

хозяйственные постройки, видимо, были деревянными на каменном основании. Из них

в первоначальном виде сохранялся деревянный амбар с повалом. Но несмотря на то,

что вся усадьба расположена в лесу, открытый вид на Волгу создает ощущение

свободы и простора. В целом все это хорошо увязывается с классицистической

архитектурой усадебного дома.

Флигели и

хозяйственные постройки, видимо, были деревянными на каменном основании. Из них

в первоначальном виде сохранялся деревянный амбар с повалом. Но несмотря на то,

что вся усадьба расположена в лесу, открытый вид на Волгу создает ощущение

свободы и простора. В целом все это хорошо увязывается с классицистической

архитектурой усадебного дома.

Период большого строительства в

усадьбе выпадает на 30-50-е годы XIX века, чему способствовало быстрое

продвижение по службе сына Дмитрия Васильевича Николая и поддержка зятя

Константина Карловича Бошняка, занимавшего видные посты в управлении уездом и

губернией и имевшего широкие связи не только в губернии, но и в столицах. Этот

период существования усадьбы зафиксирован художниками братьями Григорием и

Никонором Чернецовыми, в 1838 году, путешествовавшими по реке Волге и

рисовавшими «Параллель» ее берегов.

Композиционный центр парка в это время

перемещается с луча, выходящего к Волге, на пруд, расположенный внутри усадьбы.

Существующая планировочная ось развивается от усадебного дома на юг.

Расположенный по этой оси главный дом фланкируется двухэтажными флигелями,

выстраиваются одноэтажные каменные флигели при въезде. Все они сохранились до

сегодняшнего дня. Ко второй же четверти XIX века относится и большая перестройка главного дома,

архитектурному облику которого была придана особая монументальность, благодаря

возведению в центре его парадного фасада четырехколонного портика, в отдельных

чертах воспроизводящего оригинальный портик здания присутственных мест в

Костроме. Его деревянные тосканские колонны установлены на мощный кирпичный

постамент, занимающий всю высоту первого этажа, а треугольный фронтон прорезан

аркой. Первоначально лучковые окна первого этажа были превращены в

прямоугольные, а над ними помещены очень крупные крепованные замковые камни

(«гребешки»), в уменьшенном виде повторенные над прямоугольными проемами,

устроенными в постаменте портика. Ощущение единства дома и сада вызывалось

повторением рисунка металлической

решетки балкона, вкомпанованного в портик на уровне второго этажа дома, и

бельведера в саду.

Композиционный центр парка в это время

перемещается с луча, выходящего к Волге, на пруд, расположенный внутри усадьбы.

Существующая планировочная ось развивается от усадебного дома на юг.

Расположенный по этой оси главный дом фланкируется двухэтажными флигелями,

выстраиваются одноэтажные каменные флигели при въезде. Все они сохранились до

сегодняшнего дня. Ко второй же четверти XIX века относится и большая перестройка главного дома,

архитектурному облику которого была придана особая монументальность, благодаря

возведению в центре его парадного фасада четырехколонного портика, в отдельных

чертах воспроизводящего оригинальный портик здания присутственных мест в

Костроме. Его деревянные тосканские колонны установлены на мощный кирпичный

постамент, занимающий всю высоту первого этажа, а треугольный фронтон прорезан

аркой. Первоначально лучковые окна первого этажа были превращены в

прямоугольные, а над ними помещены очень крупные крепованные замковые камни

(«гребешки»), в уменьшенном виде повторенные над прямоугольными проемами,

устроенными в постаменте портика. Ощущение единства дома и сада вызывалось

повторением рисунка металлической

решетки балкона, вкомпанованного в портик на уровне второго этажа дома, и

бельведера в саду.

Отдельно следует описать

строительство каменного двухэтажного флигеля, центральная часть второго этажа

которого несколько более поздней постройки, чем нижняя часть здания и являлась,

первоначально, по всей видимости мезонином. Уже при последнем владельце

усадьбы, в конце XIX

века, этаж был достроен полностью.

В 30-50-е годы XIX века на месте

срубленного леса разбиваются аллеи, повторяющие контур большого овального

пруда. Трассировку аллей удалось реконструировать по единично сохранившимся

насаждениям, а так же в результате шурфовок, позволивших проследить участки

уплотненного грунта со слоем подсыпки кирпичной крошки, гравия и песка,

характеризующих конструкцию парковой дорожки. Конфигурация их напоминает по

характеру планировку Новой Сильвии в Императорском парке в г. Павловске. Два

пруда, большой и малый, сооружены путем перегораживания двух отвершков оврага,

охватывающего с востока и юга плато, на котором построен дом. Таким образом

было предотвращено развитие оврага и значительно обогащено пейзажное

разнообразие парка. Из большого пруда снабжался водой фонтан, устроенный перед

северным фасадом здания. Дендрохронологическое исследование показывает, что

осевая березовая аллея, аллеи вокруг пруда и березовый парк лежащий за оврагом

на восток от дома, заложены в одно время, приблизительно в 1845-50 годах. К

сожалению, сегодня восстановить трассировку дорожек в березовом парке уже не

представляется возможным, но судя по хаотичности посадки здесь деревьев можно

полагать что и они имели свободную пейзажную планировку. Аллеи между прудами

выполнены плотно посаженными липами. Все прочие аллеи - березовые. На берегу

пруда, на дамбе, имеется смешанный «букет» из липы, ели и березы. Исходя из

существующих аналогий можно предположить, что рядом с ним располагалась

беседка. Тем более, что существовавшая на этом месте на рубеже XIX-XX веков ее

последовательница была, вероятно, следствием сохранения существовавшей ранее

планировочной структуры. Оправданием этому может послужить и то, что это самая

богатая видовая точка в «верхнем парке», с которой открывается хороший вид на

пруд, дом и флигели, при этом хозяйственные постройки остаются скрытыми от

наблюдателя. Близким аналогом подобной планировки - сочетание беседки, пруда,

букетной посадки, структуры аллей - может служить парк Софиевка в Умани на

Украине. Созданный в конце XVIII

века он поражал современников огромными масштабами парковых композиций,

живописным героико-романтическим пейзажем, полностью созданным руками человека.

Можно предположить, что зять Дмитрия Васильевича Чернева Константин Карлович

Бошняк, служивший в Польско-Украинском полку, бывал в нем и предложил Дмитрию

Васильевичу использовать элементы планировки Софиевки в Миловском парке.

В 30-50-е годы XIX века на месте

срубленного леса разбиваются аллеи, повторяющие контур большого овального

пруда. Трассировку аллей удалось реконструировать по единично сохранившимся

насаждениям, а так же в результате шурфовок, позволивших проследить участки

уплотненного грунта со слоем подсыпки кирпичной крошки, гравия и песка,

характеризующих конструкцию парковой дорожки. Конфигурация их напоминает по

характеру планировку Новой Сильвии в Императорском парке в г. Павловске. Два

пруда, большой и малый, сооружены путем перегораживания двух отвершков оврага,

охватывающего с востока и юга плато, на котором построен дом. Таким образом

было предотвращено развитие оврага и значительно обогащено пейзажное

разнообразие парка. Из большого пруда снабжался водой фонтан, устроенный перед

северным фасадом здания. Дендрохронологическое исследование показывает, что

осевая березовая аллея, аллеи вокруг пруда и березовый парк лежащий за оврагом

на восток от дома, заложены в одно время, приблизительно в 1845-50 годах. К

сожалению, сегодня восстановить трассировку дорожек в березовом парке уже не

представляется возможным, но судя по хаотичности посадки здесь деревьев можно

полагать что и они имели свободную пейзажную планировку. Аллеи между прудами

выполнены плотно посаженными липами. Все прочие аллеи - березовые. На берегу

пруда, на дамбе, имеется смешанный «букет» из липы, ели и березы. Исходя из

существующих аналогий можно предположить, что рядом с ним располагалась

беседка. Тем более, что существовавшая на этом месте на рубеже XIX-XX веков ее

последовательница была, вероятно, следствием сохранения существовавшей ранее

планировочной структуры. Оправданием этому может послужить и то, что это самая

богатая видовая точка в «верхнем парке», с которой открывается хороший вид на

пруд, дом и флигели, при этом хозяйственные постройки остаются скрытыми от

наблюдателя. Близким аналогом подобной планировки - сочетание беседки, пруда,

букетной посадки, структуры аллей - может служить парк Софиевка в Умани на

Украине. Созданный в конце XVIII

века он поражал современников огромными масштабами парковых композиций,

живописным героико-романтическим пейзажем, полностью созданным руками человека.

Можно предположить, что зять Дмитрия Васильевича Чернева Константин Карлович

Бошняк, служивший в Польско-Украинском полку, бывал в нем и предложил Дмитрию

Васильевичу использовать элементы планировки Софиевки в Миловском парке.

Все границы усадьбы и

плато вдоль оврагов обсаживаются дубами. На отдельных участках эта обсадка

сохранилась довольно хорошо. В конце 1850-х годов в обе стороны от боковых фасадов

главного дома, в полукаре, высаживается пихта, единичные экземпляры которой

также сохранились.

Для всей планировки парка

характерны простота и естественность, что вполне соответствует

пейзажно-реалистическому направлению паркового романтизма, ставшего основным

стилем в парковом строительстве в середине XIX века.

В 1847 году Дмитрий

Васильевич умирает и владельцем усадьбы становится его сын Николай. Он же

владел усадьбой Липовка в Нерехтском уезде Костромской губернии. Имел восемь

сыновей: Николая, Константина, Дмитрия, Никонора, Василия, Анатолия, Владимира

и Ивана и одну дочь Анну. Владимир был инженером в городе Казани, Дмитрий -

поручик, ревизор движения Сызранско-Вяземской железной дороги в городе Вязьма,

затем переехал в Смоленск. Иван родился в 1855 году, за четыре года до смерти

отца. Он же с матерью Еленой Николаевной остается жить в Миловке после кончины

родителя, хотя все остальные братья формально остаются владельцами усадьбы. В

1880 году она еще числится за ними.

В конце 80-х - начале 90-х годов

XIX века усадьбу выкупил у Черневых плесский купец-фабрикант, потомственный

почетный гражданин, позднее Мануфактур-Советник, Григорий Климентьевич Горбунов,

владевший крупными текстильными фабриками, чугунолитейным и дробелитейным

заводами, скупавший земли у прожившихся землевладельцев. Он занимался

общественной благотворительной деятельностью, строил больницы, школы, приюты,

жертвовал деньги погорельцам, нищим. В городе Плесе Горбунов построил на свои

средства больницу в память умершего единственного сына Павла, которая существует

и по сей день. Содержание больницы также в значительной мере было им взято на

себя. На его же средства был построен в 1907-8 годах каменный мост через реку

Шохонку, памятник основателю Плеса Великому князю Василию I к 500-летию города

и многое другое. Человек рачительный и экономный, он тем не менее никогда не

отказывал в помощи нуждающимся. Высокий, статный, с окладистой бородой он был

уважаем не только за свою рассудительность и доброту, но и за недюжинную силу.

А его знаменитая трость-клюшка, с которой он не расставался и иногда мог

угостить ею бестолкового работника, тянула за собой шлейф анекдотов. Вот

например, один из них, до сих пор имеющий хождение у старожилов. Некий

работавший у него человек был послан им за хлопком для фабрики. Горбунов

снабдил его всеми необходимыми бумагами и отправил в путь. Но тот вернулся ни с

чем. «Зачем мне нужен такой работник, который не может сделать дело даже имея

на руках все документы - сказал ему Григорий Климентьевич – вот я сейчас повешу

на вагон свою клюшку, отправлю, и он вернется ко мне полный». И якобы он так и

сделал. А незадачливый работник был уволен. Горбунов принадлежал к

старообрядческой секте перекрещенцев Федосеевцев бракоборцев и потому охотно

брал к себе на работу представителей различных старообрядческих направлений. А

были и такие, которые желая угодить Григорию Климентьевичу, устроиться к нему

на работу или просто из уважения к нему, перекрещивались в ту же веру, зачастую

не ведая даже какого она толка. «Ты по какой вере, - спрашивает один

старообрядец другого - по Горбуновской или по Сидоровской?» (Сидоров -

фабрикант-старообрядец из села Большого Яковлевского, ныне г. Приволжск).

В конце 80-х - начале 90-х годов

XIX века усадьбу выкупил у Черневых плесский купец-фабрикант, потомственный

почетный гражданин, позднее Мануфактур-Советник, Григорий Климентьевич Горбунов,

владевший крупными текстильными фабриками, чугунолитейным и дробелитейным

заводами, скупавший земли у прожившихся землевладельцев. Он занимался

общественной благотворительной деятельностью, строил больницы, школы, приюты,

жертвовал деньги погорельцам, нищим. В городе Плесе Горбунов построил на свои

средства больницу в память умершего единственного сына Павла, которая существует

и по сей день. Содержание больницы также в значительной мере было им взято на

себя. На его же средства был построен в 1907-8 годах каменный мост через реку

Шохонку, памятник основателю Плеса Великому князю Василию I к 500-летию города

и многое другое. Человек рачительный и экономный, он тем не менее никогда не

отказывал в помощи нуждающимся. Высокий, статный, с окладистой бородой он был

уважаем не только за свою рассудительность и доброту, но и за недюжинную силу.

А его знаменитая трость-клюшка, с которой он не расставался и иногда мог

угостить ею бестолкового работника, тянула за собой шлейф анекдотов. Вот

например, один из них, до сих пор имеющий хождение у старожилов. Некий

работавший у него человек был послан им за хлопком для фабрики. Горбунов

снабдил его всеми необходимыми бумагами и отправил в путь. Но тот вернулся ни с

чем. «Зачем мне нужен такой работник, который не может сделать дело даже имея

на руках все документы - сказал ему Григорий Климентьевич – вот я сейчас повешу

на вагон свою клюшку, отправлю, и он вернется ко мне полный». И якобы он так и

сделал. А незадачливый работник был уволен. Горбунов принадлежал к

старообрядческой секте перекрещенцев Федосеевцев бракоборцев и потому охотно

брал к себе на работу представителей различных старообрядческих направлений. А

были и такие, которые желая угодить Григорию Климентьевичу, устроиться к нему

на работу или просто из уважения к нему, перекрещивались в ту же веру, зачастую

не ведая даже какого она толка. «Ты по какой вере, - спрашивает один

старообрядец другого - по Горбуновской или по Сидоровской?» (Сидоров -

фабрикант-старообрядец из села Большого Яковлевского, ныне г. Приволжск).  Приобретя усадьбу, Григорий

Климентьевич дает новое направление ее развитию - экономическое. Как человек

предприимчивый и практичный, он устраивает животноводческое и птицеводческое

хозяйства, плодовые и ягодные сады и производства по переработке продуктов

сельского хозяйства. Такая политика обусловила значительное расширение

территории усадьбы (с 10 до 26,5 га). На противоположном от дома берегу пруда

Горбунов строит ледники и маслобойню-сыроварню. Небольшой ледник для личных

нужд был также сделан рядом с домом, напротив спуска в погреба. На сегодняшний

день от них сохранились лишь оплывшие ямы, поросшие рудеральной

растительностью. К правому въездному флигелю пристраивается свинарник, а

параллельно ему, далее к югу, строится ферма. Между ними устраивается яма для

навоза. Восточнее располагались крольчатник и птичник с обширными дворами,

обтянутыми сеткой, предохранявшей их обитателей от нападения хищников. Выше по

рельефу располагались сенные и соломенные сараи и вешала. Из всего этого

комплекса построек в настоящее время сохранились только один из сенных сараев и

здание птичника.

Приобретя усадьбу, Григорий

Климентьевич дает новое направление ее развитию - экономическое. Как человек

предприимчивый и практичный, он устраивает животноводческое и птицеводческое

хозяйства, плодовые и ягодные сады и производства по переработке продуктов

сельского хозяйства. Такая политика обусловила значительное расширение

территории усадьбы (с 10 до 26,5 га). На противоположном от дома берегу пруда

Горбунов строит ледники и маслобойню-сыроварню. Небольшой ледник для личных

нужд был также сделан рядом с домом, напротив спуска в погреба. На сегодняшний

день от них сохранились лишь оплывшие ямы, поросшие рудеральной

растительностью. К правому въездному флигелю пристраивается свинарник, а

параллельно ему, далее к югу, строится ферма. Между ними устраивается яма для

навоза. Восточнее располагались крольчатник и птичник с обширными дворами,

обтянутыми сеткой, предохранявшей их обитателей от нападения хищников. Выше по

рельефу располагались сенные и соломенные сараи и вешала. Из всего этого

комплекса построек в настоящее время сохранились только один из сенных сараев и

здание птичника. От въездной дороги на запад до границы усадьбы были разбиты

ягодники (смородиновый, вишневый, сливовый и малиновый), а в восточной части

усадьбы, значительно потеснив березовый парк, расположился яблоневый сад, в

котором рядом с искусственным прудом-копанью, недалеко от дома садовника,

находился рубленый двухэтажный пчельник с большим навесом на резных колонках и

богатой пропильной резьбой карниза. По воспоминаниям очевидцев пчельник был

расписан цветами и птицами. Сад, местоположение которого отмечают отдельные

одичавшие яблони, с юга ограничивался еловой аллеей. Известно имя одного из

садовников Горбунова. Им был житель города Плеса Аминев Федор Герасимович.

Территория усадьбы была огорожена забором из точеных кольев.

От въездной дороги на запад до границы усадьбы были разбиты

ягодники (смородиновый, вишневый, сливовый и малиновый), а в восточной части

усадьбы, значительно потеснив березовый парк, расположился яблоневый сад, в

котором рядом с искусственным прудом-копанью, недалеко от дома садовника,

находился рубленый двухэтажный пчельник с большим навесом на резных колонках и

богатой пропильной резьбой карниза. По воспоминаниям очевидцев пчельник был

расписан цветами и птицами. Сад, местоположение которого отмечают отдельные

одичавшие яблони, с юга ограничивался еловой аллеей. Известно имя одного из

садовников Горбунова. Им был житель города Плеса Аминев Федор Герасимович.

Территория усадьбы была огорожена забором из точеных кольев. Отдельно следует упомянуть о

гидротехнических системах, устроенных Горбуновым. Первая из них, хозяйственная,

начиналась с двухэтажной каменной водонапорной башни, вода из которой насосами

перегонялась в верхний большой хозяйственный пруд и использовалась для полива

сада, парников и рассадников, расположенных здесь же. Далее вода через

одноэтажную каменную постройку - водогрейню поступала на ферму и свинарник,

отапливая их и обеспечивая горячей водой. Пруд по периметру был обсажен

березами. Пруд и водогрейня сохранились, а на месте водонапорной башни теперь

выкопан совхозный пруд. Как свидетельствуют архивные документы, паровой котел в

водогрейне был установлен в ноябре 1897 года. Вторая гидротехническая система,

в основном, была дренажной, представляла собой сеть неглубоких, разной ширины

канавок и служила для осушения северной склоновой части парка. Малыми и

основными дренами вода собиралась со склонов и стекала каскадами по деревянным

лоткам, сопровождая своим шумом сбегающую к Волге аллею, и питала нижний

обвалованный и укрепленный деревянным обрубом пруд и расположенные на берегу

четырехчастные садки для рыбы, размером 7х7 сажен. В каждой части садков

держали рыбу определенного вида. В них она ожидала своего часа, когда ее

поддевали саком и отправляли на кухню. К сожалению вода промыла водосброс

садков и в настоящее время они стоят сухие. Конструкция обрубов в них также

утрачена.

Отдельно следует упомянуть о

гидротехнических системах, устроенных Горбуновым. Первая из них, хозяйственная,

начиналась с двухэтажной каменной водонапорной башни, вода из которой насосами

перегонялась в верхний большой хозяйственный пруд и использовалась для полива

сада, парников и рассадников, расположенных здесь же. Далее вода через

одноэтажную каменную постройку - водогрейню поступала на ферму и свинарник,

отапливая их и обеспечивая горячей водой. Пруд по периметру был обсажен

березами. Пруд и водогрейня сохранились, а на месте водонапорной башни теперь

выкопан совхозный пруд. Как свидетельствуют архивные документы, паровой котел в

водогрейне был установлен в ноябре 1897 года. Вторая гидротехническая система,

в основном, была дренажной, представляла собой сеть неглубоких, разной ширины

канавок и служила для осушения северной склоновой части парка. Малыми и

основными дренами вода собиралась со склонов и стекала каскадами по деревянным

лоткам, сопровождая своим шумом сбегающую к Волге аллею, и питала нижний

обвалованный и укрепленный деревянным обрубом пруд и расположенные на берегу

четырехчастные садки для рыбы, размером 7х7 сажен. В каждой части садков

держали рыбу определенного вида. В них она ожидала своего часа, когда ее

поддевали саком и отправляли на кухню. К сожалению вода промыла водосброс

садков и в настоящее время они стоят сухие. Конструкция обрубов в них также

утрачена. По воспоминаниям старожилов, на

Волге при усадьбе была оборудована небольшая гавань, где за ледорезами стояли

пароход и баржи. Остатки деревянных конструкций ледорезов еще выступают на

поверхности песчаных отмелей, намытых рекой. Тут же на берегу стоял домик

смотрителя и сарай для хранения рыболовных снастей. Большие скопления глиняных

рыболовных грузил для сетей обнаружены нами в результате шурфовки этого места.

По воспоминаниям старожилов, на

Волге при усадьбе была оборудована небольшая гавань, где за ледорезами стояли

пароход и баржи. Остатки деревянных конструкций ледорезов еще выступают на

поверхности песчаных отмелей, намытых рекой. Тут же на берегу стоял домик

смотрителя и сарай для хранения рыболовных снастей. Большие скопления глиняных

рыболовных грузил для сетей обнаружены нами в результате шурфовки этого места. Кроме того при усадьбе имелись

поля, на которых высевали рожь, пшеницу и овес. При садах, фермах, конюшне и

маслобойне для работников имелись жилые помещения. Всем хозяйством в отсутствие

Горбунова занимался управляющий, дом которого располагался рядом с въездными

воротами в усадьбу. Известны имена трех управляющих: со времени покупки усадьбы

и до 12 декабря 1900 года им был Ошаров Николай Семенович, до 1915 года усадьбой

управлял Виноградов, а за ним Глухов Александр Петрович.

Кроме того при усадьбе имелись

поля, на которых высевали рожь, пшеницу и овес. При садах, фермах, конюшне и

маслобойне для работников имелись жилые помещения. Всем хозяйством в отсутствие

Горбунова занимался управляющий, дом которого располагался рядом с въездными

воротами в усадьбу. Известны имена трех управляющих: со времени покупки усадьбы

и до 12 декабря 1900 года им был Ошаров Николай Семенович, до 1915 года усадьбой

управлял Виноградов, а за ним Глухов Александр Петрович.

Все нововведения определялись как

вкусом хозяина, так и господствовавшей в тот период модой. В состав насаждений

вводятся экзоты: в нижнем парке группами и в рядовых посадках тополь группы

бальзамических, с юга и севера по углам дома высаживаются кедры (сосна

сибирская кедровая). Можно полагать, что посадка кедра, семантически -

«райского дерева», по углам главного дома, жилища хозяина, несла символическое

значение. Кедр, дерево почитаемое христианами и особенно чтимое старообрядцами

выступало здесь, видимо, в качестве оберега, окружив дом невидимой, непроницаемой

стеной, охранявшей владельца от всяческих бед и напастей.

Перед южным фасадом дома

появляется небольшая оранжерея, местоположение которой отмечает скопление

рудеральной растительности. Сам южный фасад был перестроен посредством

возведения двух каменных крылец и устройством над ними веранды, богато

украшенной по карнизу пропильной резьбой, с двумя фронтонами, соответствующими

крыльцам, и аттиком по центру. Рядом с оранжереей возведен деревянный моленный

дом с аналогичной резьбой. Помимо экономического плодового сада в усадьбе,

внутри парка, разбивается яблоневый сад для отдыха - «личный рай», для полива

которого была сделана поливальная установка, подпитывавшаяся из большого пруда.

С запада от оранжереи была устроена механическая колонка для питьевой воды в

виде шестигранной башенки. Поливальная установка сейчас, как читатель и сам

может предположить, не функционирует, а на месте колонки-башенки смонтирована

обычная современная колонка. Жилая часть усадьбы отделялась от хозяйственной

невысоким резным забором, в пределы которой проход работникам возбранялся.

Перед южным фасадом дома

появляется небольшая оранжерея, местоположение которой отмечает скопление

рудеральной растительности. Сам южный фасад был перестроен посредством

возведения двух каменных крылец и устройством над ними веранды, богато

украшенной по карнизу пропильной резьбой, с двумя фронтонами, соответствующими

крыльцам, и аттиком по центру. Рядом с оранжереей возведен деревянный моленный

дом с аналогичной резьбой. Помимо экономического плодового сада в усадьбе,

внутри парка, разбивается яблоневый сад для отдыха - «личный рай», для полива

которого была сделана поливальная установка, подпитывавшаяся из большого пруда.

С запада от оранжереи была устроена механическая колонка для питьевой воды в

виде шестигранной башенки. Поливальная установка сейчас, как читатель и сам

может предположить, не функционирует, а на месте колонки-башенки смонтирована

обычная современная колонка. Жилая часть усадьбы отделялась от хозяйственной

невысоким резным забором, в пределы которой проход работникам возбранялся. Появляются небольшие изменения в

парке. Аллея, ведущая в березовый парк несколько смещается и делается

смешанной, елово-березовой с примесью пихты. Лестница от бельведера в нижний

парк заменяется извилистой дорожкой-серпантином в четыре колена, отчасти

сохранившейся и ныне. Центральный въезд в усадьбу оформляется каменными

воротами. К сожалению в настоящее время одна из кованых створок ворот утрачена.

На берегу большого пруда, на дамбе, устраивается ажурная беседка в форме шара с

цветными стеклами на металлическом каркасе. Еще несколько лет назад сломанный и

смятый каркас этого необычного по конструкции паркового сооружения можно было

видеть поблизости от места его установки. Все эти изменения и дополнения в

усадьбе несомненно являются данью модерну.

Появляются небольшие изменения в

парке. Аллея, ведущая в березовый парк несколько смещается и делается

смешанной, елово-березовой с примесью пихты. Лестница от бельведера в нижний

парк заменяется извилистой дорожкой-серпантином в четыре колена, отчасти

сохранившейся и ныне. Центральный въезд в усадьбу оформляется каменными

воротами. К сожалению в настоящее время одна из кованых створок ворот утрачена.

На берегу большого пруда, на дамбе, устраивается ажурная беседка в форме шара с

цветными стеклами на металлическом каркасе. Еще несколько лет назад сломанный и

смятый каркас этого необычного по конструкции паркового сооружения можно было

видеть поблизости от места его установки. Все эти изменения и дополнения в

усадьбе несомненно являются данью модерну. Созданное Горбуновым хозяйство к

началу XX века находилось в стадии становления и большого дохода не приносило,

хотя несомненно окупало себя полностью. Продукция хозяйства отвозилась для

продажи в Плес и на фабрики. На начальном же этапе усадьба частично содержалась

на средства его фабрик в селе Середа (ныне г. Фурманов).

Созданное Горбуновым хозяйство к

началу XX века находилось в стадии становления и большого дохода не приносило,

хотя несомненно окупало себя полностью. Продукция хозяйства отвозилась для

продажи в Плес и на фабрики. На начальном же этапе усадьба частично содержалась

на средства его фабрик в селе Середа (ныне г. Фурманов).

В 1918 году имение у Горбунова

было отобрано и передано под учебное хозяйство переехавшей из деревни Каликино

(ныне Фурмановского района Ивановской области) в Плес Уткинской

сельскохозяйственной школе, которая здесь стала называться Народным

сельскохозяйственным техникумом, затем совхозом-техникумом. Позже усадьба

сменила еще несколько владельцев. Она была базой отдыха таксистов ивановского

автотранспортного предприятия, затем перешло в собственность ивановской же

компании «Кумир».

Ныне этот исключительный по красоте уголок перешел во владение Дмитрия

Анатольевича Медведева, еще недавно Президента, а ныне Премьера Правительства

России. В усадьбе проведены реставрационные работы, благодаря чему сохранены

основные здания усадьбы – дом, два флигеля, моленный дом, конюшня и каретник,

въездные флигели, парадные ворота, восстановлен большой пруд. Были проведены

колоссальные работы по отводу грунтовых вод с территории заболотившегося

склонового парка. Но не обошлось и без нового строительства на территории

усадьбы, появились новые служебные здания, бассейны, технические сооружения. И,

к сожалению, теперь не возможно простому обывателю попасть на территорию

усадьбы и познакомиться с этим чудесным образцом небольшой дворянской усадьбы.Дмитрий Ойнас

Жрщоьдшщ

ОтветитьУдалить