Усадьба Михайловка (Глинищи)

Усадьба Михайловка расположена на левом берегу реки Волги,

почти напротив города Плеса. Территория усадьбы ограничена с востока и запада

глубокими оврагами, с юга рекой Волгой и с севера лесным массивом. Некогда на

этом месте располагалась деревня Глинищи, входившая в состав Красносельской

дворцовой волости. Впервые упоминание о ней встречается в документах 1717 года.

В 1797 году земли на которых располагалась деревня Глинищи,

были пожалованы от казны, за службу Федору Ивановичу Пасынкову. Он вышел в

отставку в чине “флота генерал - поручика, генерал - цехмейстера, большого креста 2 степени кавалера”, и в 1795

году был внесен вместе с детьми в дворянскую родословную книгу Костромской

губернии. Имел дочерей - Анну (в замужестве Соболеву), Марию, Прасковью и

Настасью и трех сыновей - Михаила (флота капитан - лейтенант), Ивана (умершего

в 1804 году), Николая (флота капитан 1

ранга, упомянут в 1803 году, впоследствии действительного статского советника,

Костромского губернатора в 1807 - 1815 гг.).

После смерти генерал - майорши Соболевой Анны Федоровны

Глинищи перешли по наследству сыну Михаила Федоровича Пасынкова - Михаилу.

Вступив во владение имением он расселил крестьян деревни Глинищи по окрестным

деревням и на месте деревни построил

усадьбу Михайловка (Михайловское).

После смерти генерал - майорши Соболевой Анны Федоровны

Глинищи перешли по наследству сыну Михаила Федоровича Пасынкова - Михаилу.

Вступив во владение имением он расселил крестьян деревни Глинищи по окрестным

деревням и на месте деревни построил

усадьбу Михайловка (Михайловское).

Первое упоминание об

усадьбе приходится на 1852 год. По всей видимости она была построена незадолго

перед этой датой, что подтверждается возрастом наиболее старых насаждений парка

- 140 лет (по результатам обследования 1993 - 95 гг.), соответственно посадка

их приходится на 50-е годы XIX столетия. Кроме того на это же время может указывать

и размер кирпича использованного для строительства главного усадебного дома

(260(255)х115-130х65(70)) и флигеля (фундамент 255(260)х115-130х70-80),

построенных вероятно единовременно.

Главный усадебный дом занимает центральное положение. Дом

двухэтажный (17х8м.), пять окон по фасаду, первый этаж каменный, второй

деревянный. В восточной половине дома имелось полуподвальное помещение,

освещаемое окнами в цоколе, в западной - подвал с продухами. Наружный декор

весьма скромный. Межэтажный пояс цокольного и первого этажей выполнен одним

рядом кладки утопленным в тело стены на 1/4 кирпича. Окна первого этажа с

лучковыми перемычками, подоконными карнизами с большим выносом и подоконными

нишами. Окна второго этажа с простыми наличниками. Снаружи каменные стены

покрыты известковой обмазкой, внутри оштукатурены. Толщина стен составляет 82

см. Второй этаж обшит тесом. Внутреннее пространство первого этажа дробилось

одной несущей стеной поперек здания. С северной стороны, вдоль всего

фасада, имелась деревянная пристройка на

кирпичном фундаменте. Здание венчалось вальмовой кровлей. В настоящее время

сделать более подробное описание дома непредставляется возможным, т.к. здание

находится в руинированном состоянии.

Флигель, располагавшийся юго-западнее главного дома, ближе к

краю коренного берега, был деревянный на кирпичном фундаменте, квадратный в

плане (10 х 10м.). На момент обследования от флигеля сохранились лишь кирпичная

лента фундамента и истлевшие нижние венцы сруба.

В западной части площадки, занимаемой усадьбой, Г- образно,

располагались скотный двор и службы, дворовой частью развернутые к кромке

плато. Еще одна хозяйственная постройка, по всей видимости погреб,

располагалась на некотором удалении северо - западнее усадебного дома. Их

местоположение прослеживается по микрорельефу и развалам строительного мусора.

Существование перечисленных усадебных строений в ранний период существования

усадьбы подтверждается документально. В описании 1857 года в усадьбе числятся

“господский дом, флигель со скотным двором и службами”.

В западной части площадки, занимаемой усадьбой, Г- образно,

располагались скотный двор и службы, дворовой частью развернутые к кромке

плато. Еще одна хозяйственная постройка, по всей видимости погреб,

располагалась на некотором удалении северо - западнее усадебного дома. Их

местоположение прослеживается по микрорельефу и развалам строительного мусора.

Существование перечисленных усадебных строений в ранний период существования

усадьбы подтверждается документально. В описании 1857 года в усадьбе числятся

“господский дом, флигель со скотным двором и службами”.

В усадьбе имеется три небольших копаных обвалованых пруда.

Прямоугольный хозяйственный пруд (8 х 10м.) оборудованный водоприемником и

водосбросом примыкает с юга к блоку хозяйственных строений. Два других, большой

(11 х 7м.) и малый (9 х 9м.), соединенных узким каналом располагаются перед

южным фасадом главного усадебного дома.

В центре малого пруда бил родник, выведенный через трубу в виде

фонтанчика. Пруды окружены мощной

обваловкой. Береговые откосы укреплены булыжным камнем, стенки канала и

водосбросы выложены кирпичем.

Насаждения усадьбы рассматриваемого периода сконцентрированы

в основном возле жилых строений. Перед южным фасадом дома из акации и сирени,

вокруг прудов, было выполнено некое подобие боскета. Насаждения из дуба, вяза и

березы располагались периметрально по обваловке прудов.

Насаждения усадьбы рассматриваемого периода сконцентрированы

в основном возле жилых строений. Перед южным фасадом дома из акации и сирени,

вокруг прудов, было выполнено некое подобие боскета. Насаждения из дуба, вяза и

березы располагались периметрально по обваловке прудов.

По времени формирования, характеру композиции и архитектуре

главного дома усадебный комплекс следует отнести к периоду эклектики с

элементами классицизма. Главный дом отнесен от кромки коренного берега вглубь

плато. Визуальная связь с рекой нарушена так же расположенными перед его южным

фасадом прудами и насаждениями. В планировке отсутствуют прочитывающиеся

композиционные оси, хотя тяготение к симметрично планировке имеется. Связи

между элементами комплекса неотчетливы. Планировка усадебного комплекса

определяется не объемно-пространственной композицией, а дорожно-тропиночной

сетью и элементами рельефа. Главный усадебный дом был связан с Волгой посредством

дорожек, вымощенных на разных участках булыгой, щебнем и кирпичной крошкой.

Дорожки были проложены по рельефу и выводили на первую надпойменную террасу,

свободную от насаждений. Пространство террасы дробиться тополевой аллеей, ось

которой проходит перпендикулярно реке.

Классицистическим элементом в планировке усадьбы можно

считать обсаженный деревьями останец в овраге ограничивающем усадьбу с запада.

Овальный в плане останец (площадью около 450 м2), ограниченный двумя ручьями,

обегающими его, по периметру обсажен ивой ломкой, вероятно использовался

хозяевами для прогулок. Его расположение в окружении амфитеатром спускающихся

склонов оврага, образующих камерный

пейзаж, создавали идеальное место для отдыха. Попасть туда можно было

спустившись по небольшому гребню, сбегавшему по склону оврага почти до самого

останца, и перейдя оставшееся расстояние по перекидному мостику.

Пасынков М.М. в 1858 году составляя описание имения для

Костромского губернского статистического комитета писал, что оно достаточно

доходное в силу своего выгодного положения, развития скотоводства и промыслов.

“Дворовых в усадьбе не имеется. При должностях находятся из крестьян три тягла

по одному тяглу из деревень: Новой, Русиново и Гореславки.”

В это время на юго-западном склоне коренного берега

высаживается небольшая березовая роща свободной планировки. Березой

обсаживается так же кромка коренного берега и первой надпойменной террасы реки

Волги.

На одном из мысов западного оврага формируется небольшая

видовая площадка. С востока она подчеркивается полукружьем берез, поверхность

ее выравнивается, склоны оврага в этом месте подрабатываются.

В северо-восточной части кромка лесного массива подбивается

посадкой ели. В придомовом пространстве так же происходят изменения. Обсадка

прудов дополняется березой. В пространстве между прудами и кромкой плато

высаживается смешанная группа из ели, берез и тополя белого. Территория флигеля

обособляется рядовыми посадками сосны. При этом она была высажена короткими

рядами, расположенными асимметрично друг другу.

В северо-восточной части кромка лесного массива подбивается

посадкой ели. В придомовом пространстве так же происходят изменения. Обсадка

прудов дополняется березой. В пространстве между прудами и кромкой плато

высаживается смешанная группа из ели, берез и тополя белого. Территория флигеля

обособляется рядовыми посадками сосны. При этом она была высажена короткими

рядами, расположенными асимметрично друг другу.

Юго-западнее главного дома на кромке плато коренного берега

строится второй флигель. Площадка под него выравнивается и формируется в виде

выступающей к Волге террасы. Здание, прямоугольное в плане (16 х 7м.), было

вытянуто параллельно реке.

Перемены произошедшие в планировке усадьбы, по всей

видимости, связаны с переменой владельца. В 1874 году М.М. Пасынков еще

числится владельцем, а в 1910 году владелицей усадьбы уже является Л.Н. Крылова.

Исходя из возраста насаждений можно предположить, что смена владельцев произошла

в начале 90-х годов XIX века.

|

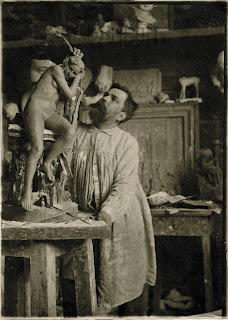

| Сергей Михайлович Волнухин в своей мастерской.Фотография с автографом С.Т. Коненкова. Первая половина XX в |

Арендаторами усадьбы, по всей видимости, были крестьяне

Страховы. На это косвенно может указывать то обстоятельство, что в 1894-98

годах при усадьбе числится картофелетерочный завод крестьянина Александра

Ивановича Страхова, а в 1913 году владельцем усадьбы становится Иван

Александрович Страхов - “торговец и огородник”.

|

| Михаил Петрович Клодт |

|

| Бём Елизавета Меркурьевна |

Дмитрий Ойнас

Анатолий Сорокин

Комментарии

Отправить комментарий